这是最好也是最坏的选择,在当下这个魔幻现实主义的汽车市场。

在今年(2019年)的6月6日,国家发展改革委、生态环境部、商务部三部委联合印发了《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》(以下简称《方案》),《方案》提出:

各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。

那么《方案》中所指的“新能源汽车”又是什么呢?

根据2016年10月20日工业和信息化部第26次部务会议审议通过《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(以下简称《规定》):

本规定所称新能源汽车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。

那么这个“等”又包括了哪些?

不必深究,这不重要,这完全不会妨碍到国家各项政策的执行!

因为事情其实非常简单,只要参照工信部不定期发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称《目录》)就行了。

《目录》中有的,就是国家承认的新能源汽车,而目录中没有的,就是国家不承认的新能源汽车。

《目录》是当下用来判定车辆在我国是否为新能源汽车的唯一参照。

除了不限行、不限购,国家在现阶段用来鼓励大家踊跃购买新能源汽车的方式还包括:

购置税减免以及车船税减免,具体车型参照由工业和信息化部、税务总局不定期联合发布的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》以及《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。

另一方面,国家通过合理的财政补贴和科学的“双积分政策”来激励车企加大对新能源汽车的研发和生产工作。

真可谓是“双管齐下、双线并行”呀。

当下的财政补贴政策参见《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,而“双积分政策”是指《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(以下简称《办法》)。

《办法》中出现了这样的描述:

本办法所称新能源乘用车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的乘用车,包括插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动乘用车和燃料电池乘用车等。

本办法所称传统能源乘用车,是指除新能源乘用车以外的,能够燃用汽油、柴油或者气体燃料的乘用车(含非插电式混合动力乘用车)。

由此,我们可以得出一个结论:

我国现阶段认可并且推崇的新能源汽车动力类型有且只有三种——插电式混合动力(含增程式)、纯电动以及燃料电池。

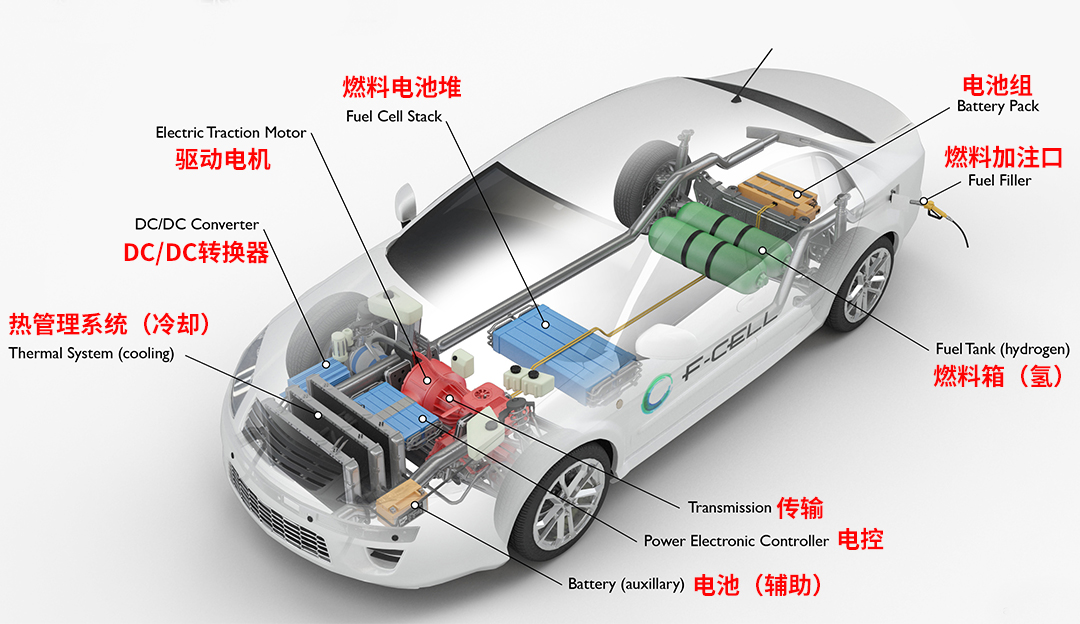

燃料电池汽车(Fuel cell vehicles,FCV)是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车,而车载燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或含氢燃料经重整所得到的高含氢重整气。

燃料电池是一种不燃烧燃料而直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的高效发电装置,能达到零排放或近似零排放,是真正意义上的高效、清洁。

从实用性的角度,燃料电池汽车有着接近传统燃油汽车的能源补给时间并且续航能力也较为充足,但是由于技术上的难度导致的高成本,现阶段在全球范围内的产业化进度都很缓慢,国内更是完全没有在售的乘用车型。

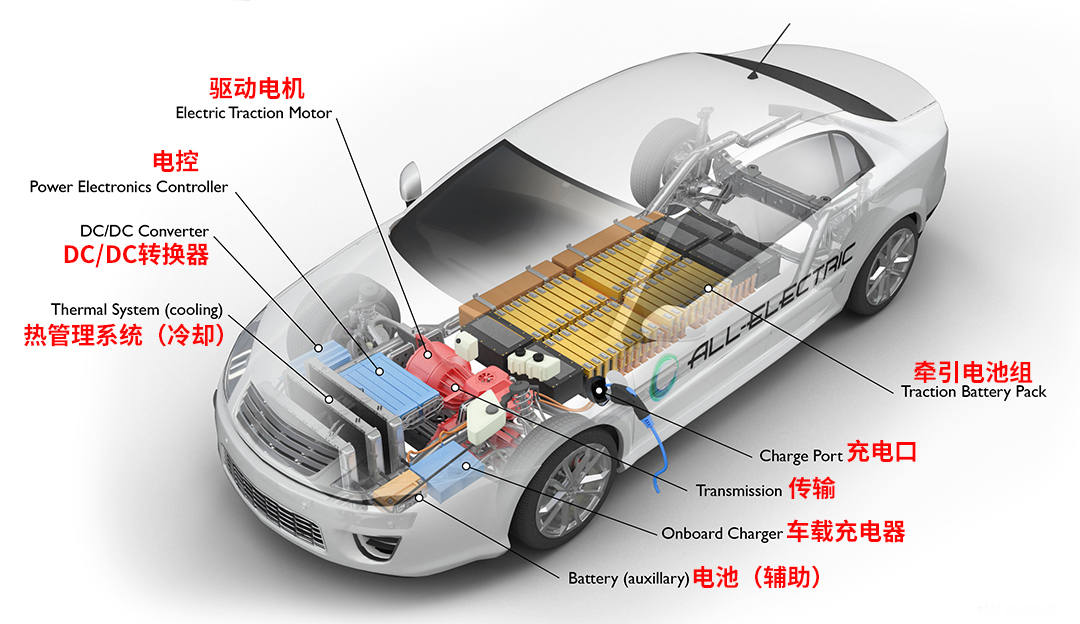

纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV)是以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶的汽车。

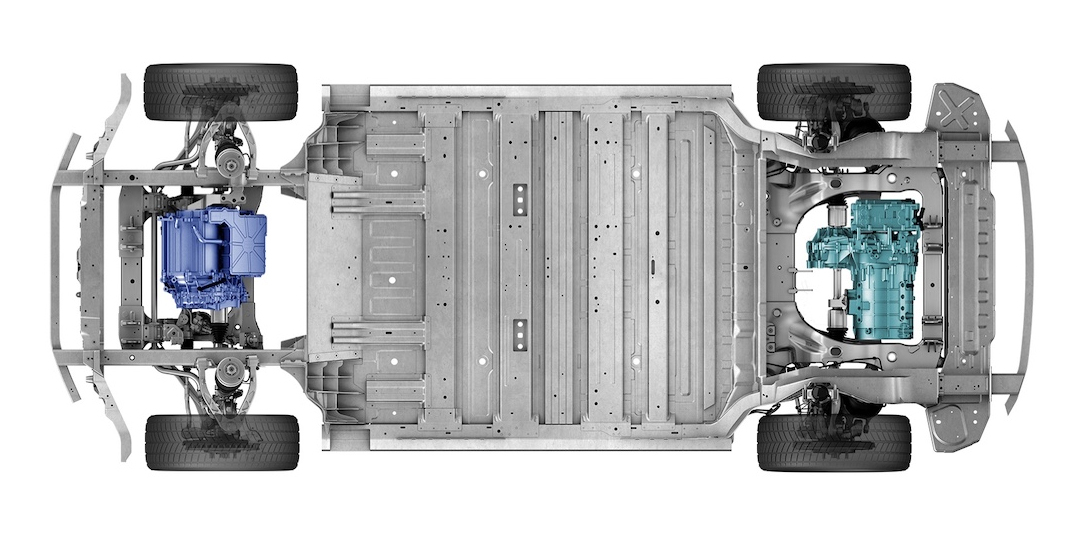

由于纯电动汽车有别于传统燃油车型的全新架构平台并且(在我国)能实现的方式也更为多样,因此纯电动汽车在我国得到了大力的发展。

然而,受限于成本和这个世界的物理法则,现阶段的纯电动汽车大都面临着续航过低(与传统燃油车相比)和能源补给时间过于漫长的局面,尤其是后者对于我国当下绝大多数普通购车者这种并没有专属停车位的生活状态来说是“硬伤”。

很明显,只有插电式混合动力(含增程式)汽车最为契合我国当下绝大多数普通购车者的生活状态。

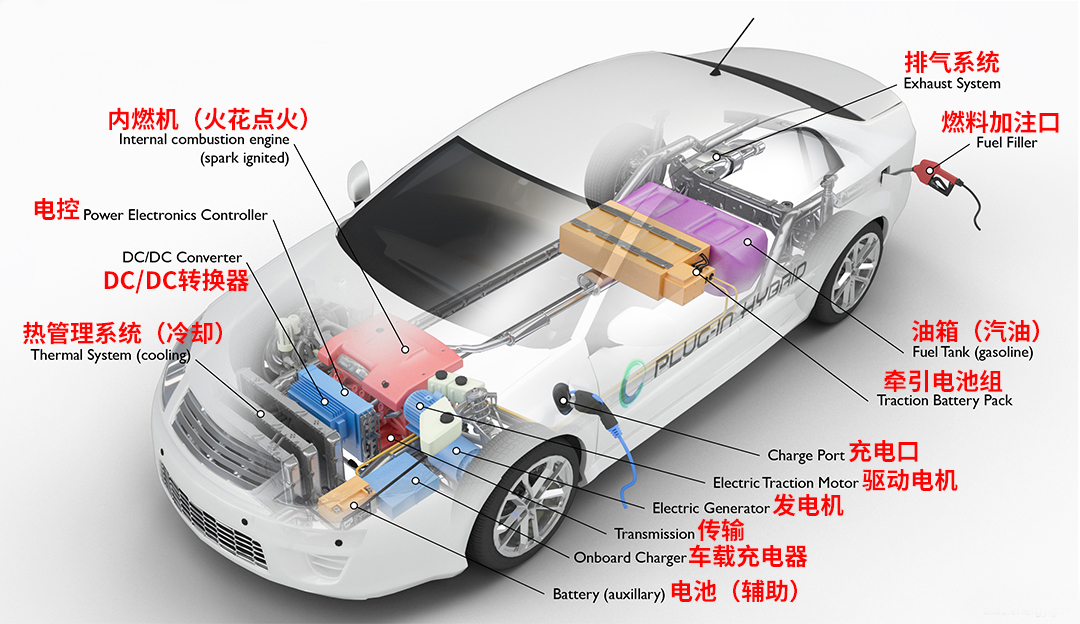

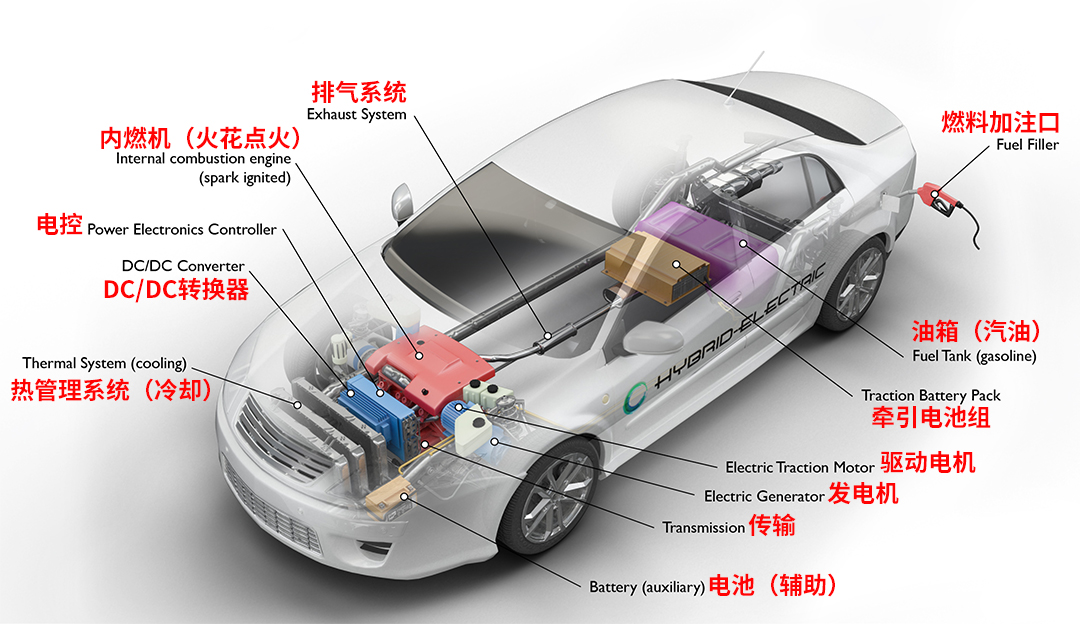

事实上,插电式混合动力汽车(Plug In Hybrid Electric Vehicles,PHEV)与增程式电动车(Extended-Range Electric Vehicles,EREV)在结构和工作模式方面并不相同,但二者都是以先进控制技术为纽带的传统内燃机汽车与纯电动汽车的结合,都可以通过加注燃油以及充电的方式维持车辆的运转。

由于前些年有别于现在的政策导向以及研发方面的难度(增程式电动车通常需要基于有别于传统燃油车型的全新架构平台进行开发),截止目前,并没有大量的增程式电动车出现在我国的整车销售市场。

于是,插电式混合动力汽车就成了我国当下绝大多数普通购车者在购买新能源车型时所面临的唯一最优选。

普罗大众能消费得起的那些插电式混合动力汽车,兼具传统能源汽车和纯电动汽车两者的优点,和缺点。

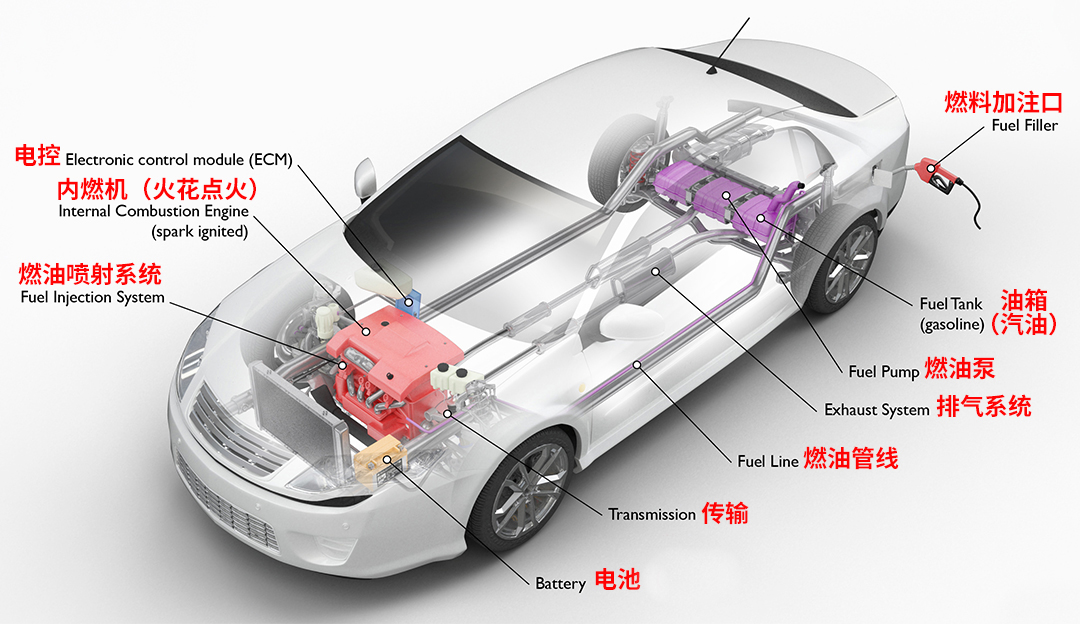

因为它几乎等于说是搭载了两套均可独立运作的动力系统——一套传统能源动力系统和一套纯电动动力系统。

这会对车辆的热管理系统提出考验。

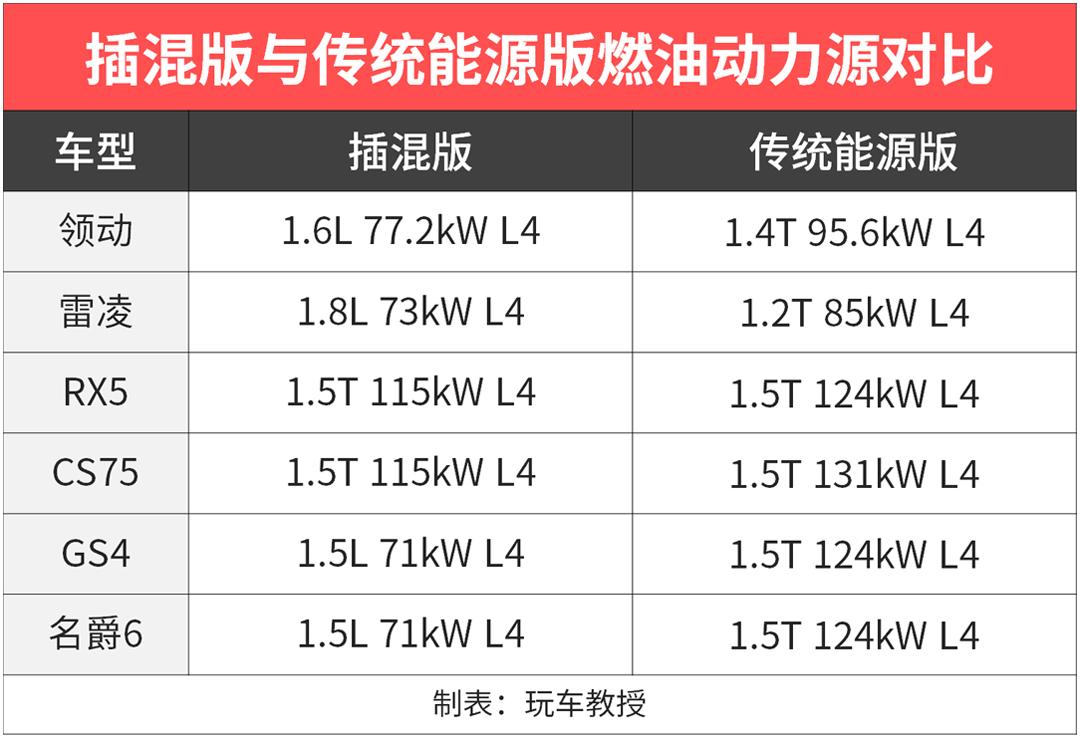

然而相较于同级别的传统能源汽车以及纯电动汽车,它的传统能源动力系统性能表现不及传统能源汽车并且它的纯电动动力系统性能表现也不及纯电动汽车。

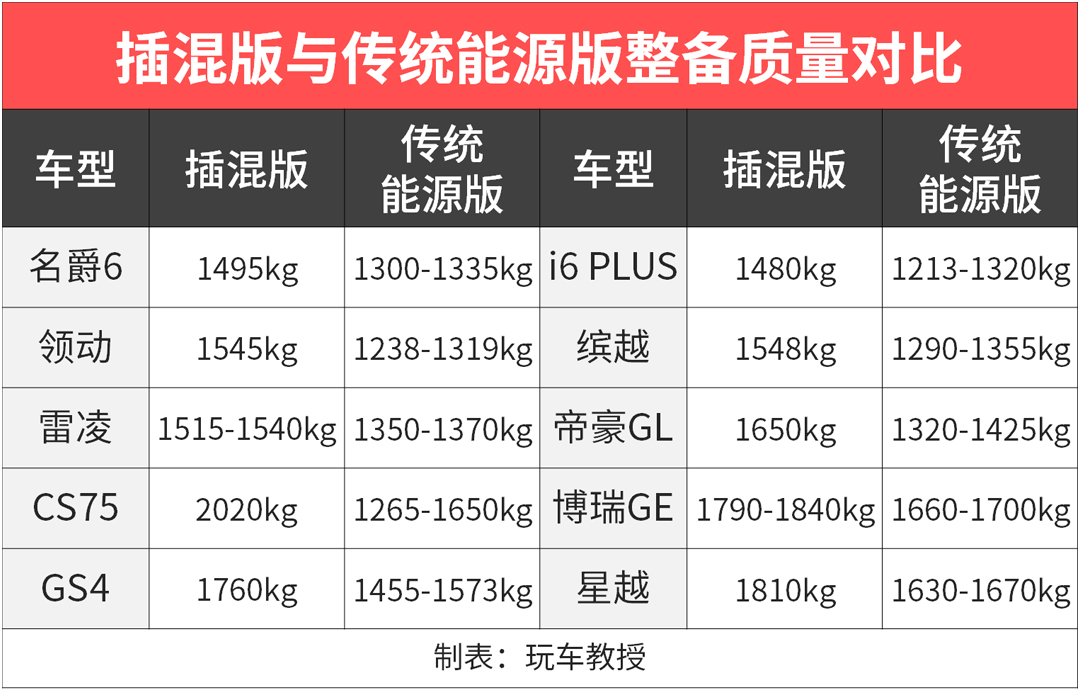

相较于同级别的传统能源汽车,插电式混合动力汽车的传统能源动力系统功率普遍更小,所搭载的油箱也更小,车辆的驾乘以及储物空间会因为这一套多出来的纯电动动力系统而被压缩,并且,整车的重量要多出至少200-300kg,这可是3-4个成年男性的重量。

这就导致了插电式混合动力汽车在采用传统能源动力系统驱动车辆的时候,动态表现和燃油经济性不及同级别的传统能源汽车。

并且,在控制成本的情况下,车重的增加除了会降低车辆的灵活性、削弱车辆的制动性能进而影响车辆在行驶过程中一些极端状况下的安全性,还会对悬挂系统的支撑能力提出更高的要求,而更加硬朗的悬挂调校会明显降低行驶过程中的舒适性。

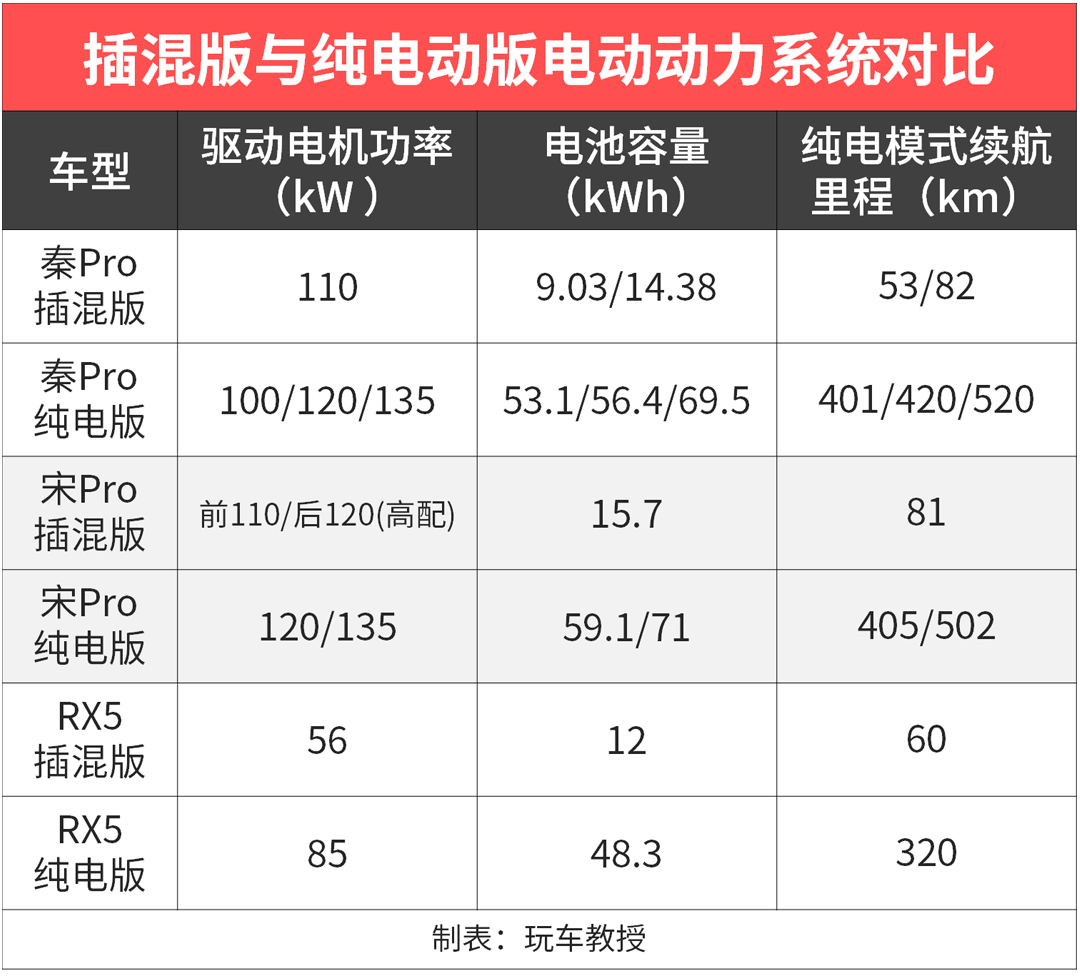

相较于同级别的纯电动汽车,插电式混合动力汽车的纯电动动力系统的功率普遍更小,所搭载的电池包也更小,很多时候甚至只有同级别的纯电动汽车的十分之一,这直接影响了车辆在纯电动模式下运行时的续航能力。

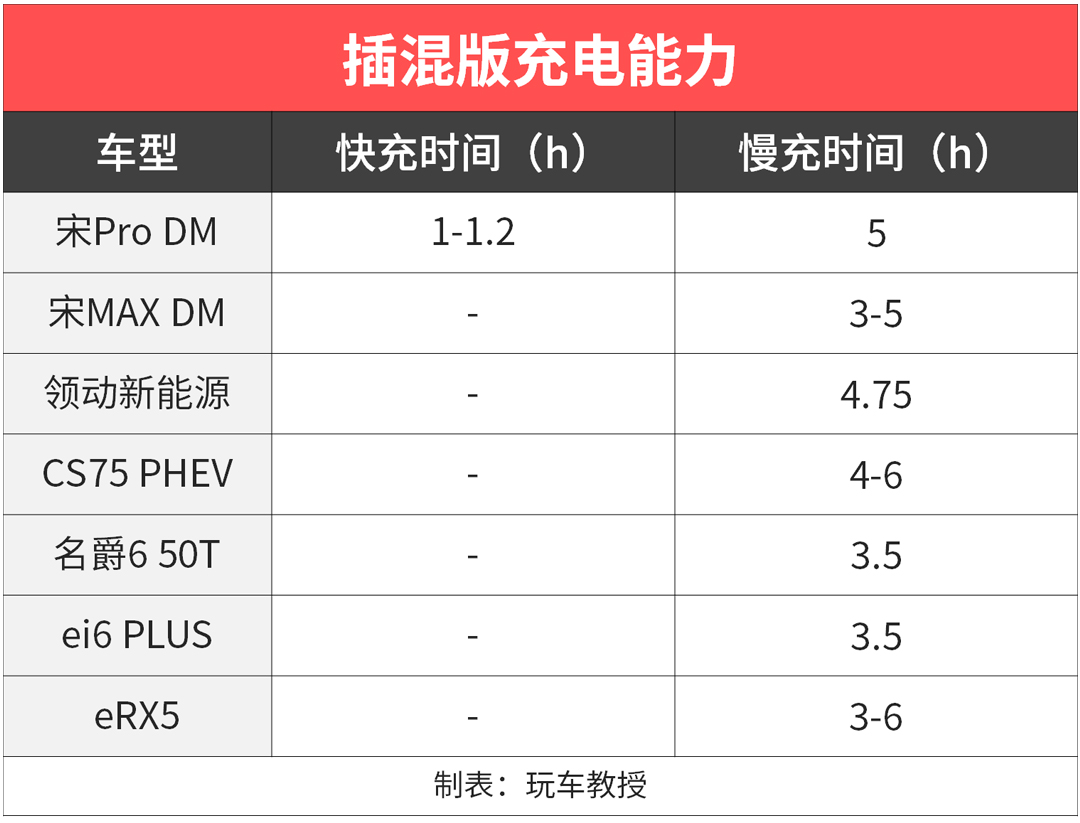

然而,更为重要的是插电式混合动力汽车的纯电动动力系统普遍不支持“直流快速充电”这一选项,这就意味着要将那插电式混合动力汽车小小的电池包通过外接电源的形式充满所需要的时间长达数个小时。

只有当这两套系统混合运作,插电式混合动力汽车的优势才能有所体现。

当电池满电的时候,插电式混合动力汽车的燃油经济性以及续航能力会比一些同级别的传统能源汽车更为强大。

日常用车的状态下,城市低速或匀速行驶时车辆仅靠电动机驱动,电动机动力来的快并且运转时的噪声和振动都比内燃机来的低;高速行驶则是靠发动机进行驱动,此时发动机处于效能较高区间。

唯一的问题就是:普罗大众买车是为了“图个方便”,能有多少人有条件为了这几十公里的实际续航,每天充几个小时的电?

事实上,为了“图个方便”而买了插电式混合动力汽车却从来不充电的大有人在。

虽然纯电动动力系统的能量转换效率普遍在传统能源动力系统的一倍以上。

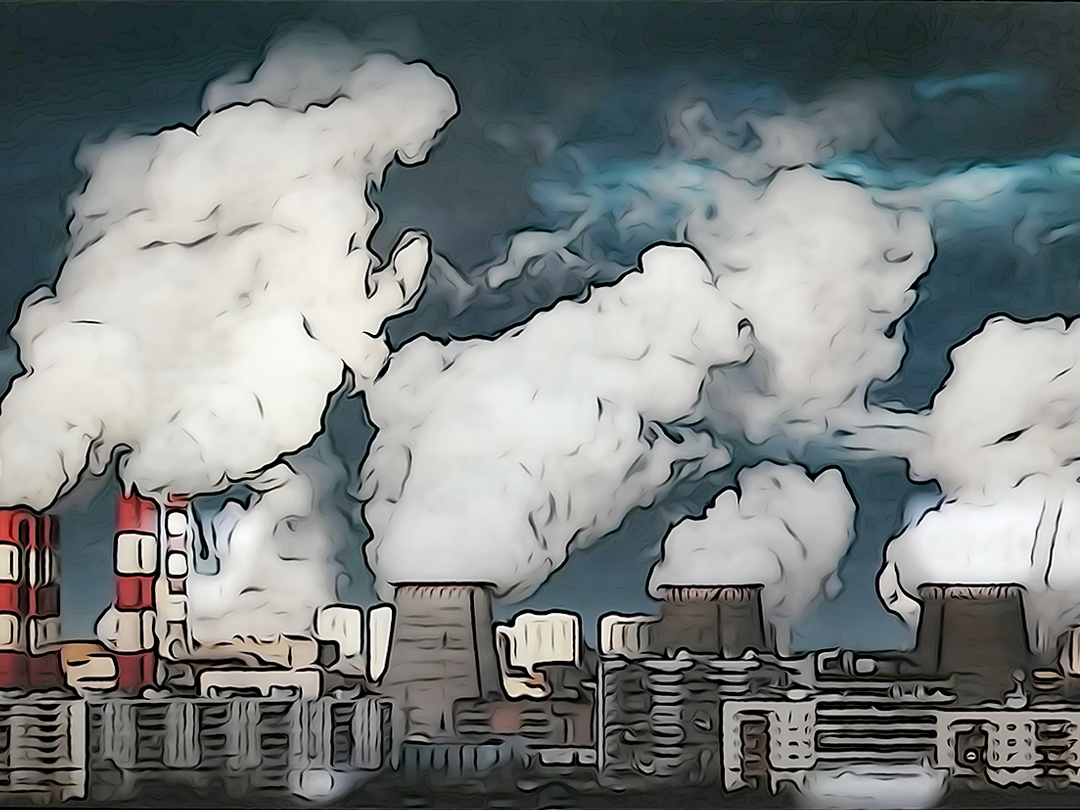

然而纵观我国当下的电力来源结构,有超过70%的电力是通过火力发电的方式进行供给。

火力发电(thermal power,thermoelectricity power generation)是一种利用可燃物在燃烧时产生的热能再通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。

我国当下用来进行火力发电的燃料主要是煤炭,同时还存在极少部分采用燃油、燃气、沼气和垃圾燃烧的方式,现阶段的电力工业是我国最大的污染排放产业之一。

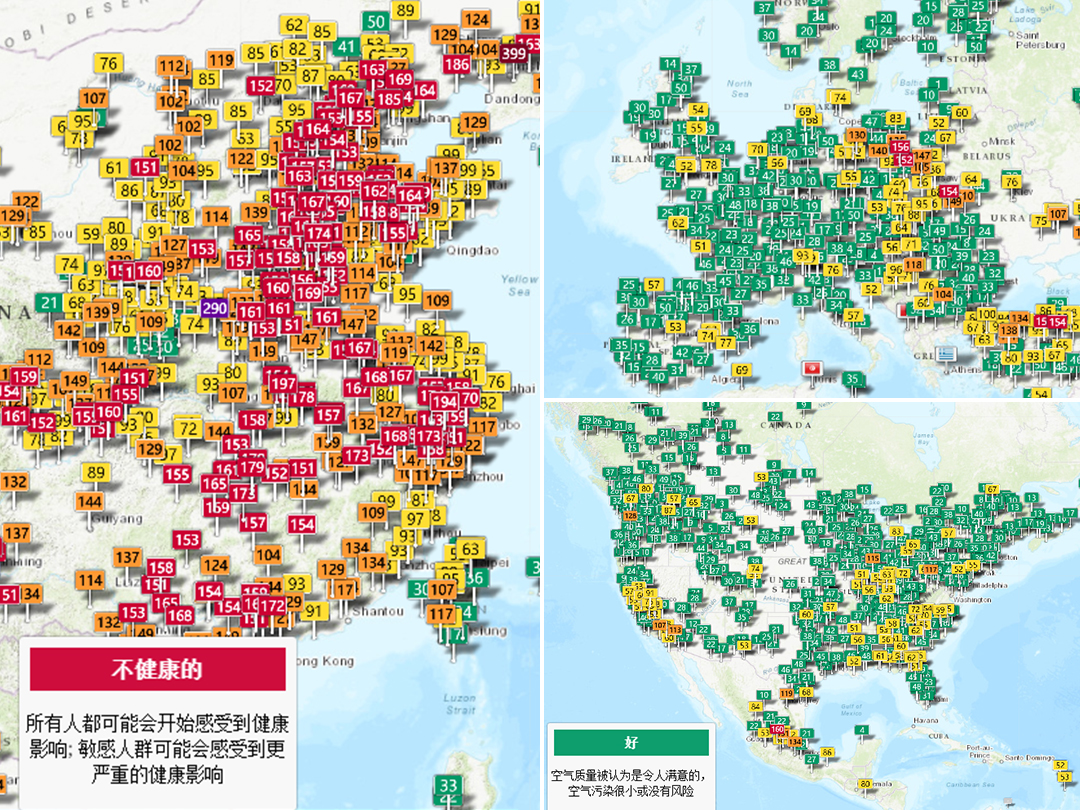

汽车保有量最少、平均车龄最短、汽车总行驶里程最低的地区的空气质量却非常非常非常的差劲,这是为啥子咧?

还有,这发出来的“电”是基本不能被储存的,发电量都是处于一种实时调控的状态,那么在这种状态下,火力发电的能量转化效率有多高?电能在传输过程中的损耗又有多大?

似乎,当下国内那些需要外接电源充电的汽车并不能够实现真正意义以上的节能减排、低碳环保。

我们的电能,通过火力发电获得的电能,其碳排放远远高于这些燃油车的总量,并且我们尚未掌握能够有效规避电池从生产到报废而引发的一系列污染的手段。

恕我直言,那些能达到国V、国VI排放标准的燃油车即可靠又成熟并且对于当下的这个世界而言也足够低碳。

既然扯到低碳,那么我们就不得不提一下当下在我国被划分为“传统能源”的天然气汽车(Natural Gas Automobile)以及非插电式混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV),至于这二者并不被我国认可的原因,前者受限于我国的能源结构,后者则受限于早些年的技术壁垒,细说起来,那又是另一个故事了。

不过,车还是要买的,无论如何都要买的。

因此,教授今天还是会向大家推荐一批能够称之为“享受政策福利的同时不用考虑里程焦虑,上亿限牌城市常住人口的家用最优选”的二十万以内插电式混合动力车型。

这些能被教授推荐的车型是大家可以根据自身对于汽车的理解酌情进行选购的,至于那些教授没推荐的,大家完全没有好奇的必要。

懂我意思吧。

我们不可否认的是比亚迪在技术与研发方面的能力,并且在近些年那位比亚迪从德国“进口”的设计总监成功地为比亚迪打造出一整套出色并且是国内车企中少见的“有灵魂”的家族式设计元素。

至此,比亚迪成功地将旗下的车型打造成清一色“看起来真的很好”的作品,不只是外观内饰的造型、高级别的豪华配置以及纸面上能露出的各项参数,甚至还包括了全网范围内的“风评”。

而这,就是我本人对比亚迪这个品牌谈不上喜欢的原因——它的品牌文化跟我的三观不太合。

当我要买车的时候,我只想知道这车的质量好不好,因为其他诸如设计、配置以及舒适性我都可以通过对车辆的短暂接触,比如4S店提供的试乘试驾服务来得到这些我需要的信息,但是质量方面的问题我却无从得知。

我只能从网上查到大家都在称赞这车“耐撞”,今天把谁“掀翻”明天又把谁“刚爆”,这无疑是一种“反智”行为。

恕我直言,车有通病没关系,有通病也能算作是质量稳定的表现,只要成熟的解决方案,最怕的就是连通病都谈不上,用久了各有各的坏法,并且坏了也找不到人认账。

比亚迪的插混系统是很明显偏重动力性的取向,强劲的涡轮增压发动机与传统能源版车型保持一致,再加以强劲的电动机,要是驾驶者的驾驶风格激烈一些,实际的能量消耗一定少不了。

动力表现与能耗成正比,是这个世界的物理法则。

既然扯到能耗,那么下面我们将带来三款明显偏重经济性的车型。

这三款车型都是合资品牌的紧凑型轿车,它们都采用了热效率极高的阿特金森循环自然吸气发动机搭配功率在纯电模式行驶时仅能满足市区合法时速的电动机。

而这,足以让三者在市区行驶时的加速表现优于多数采用传统能源动力系统的同级别车型。

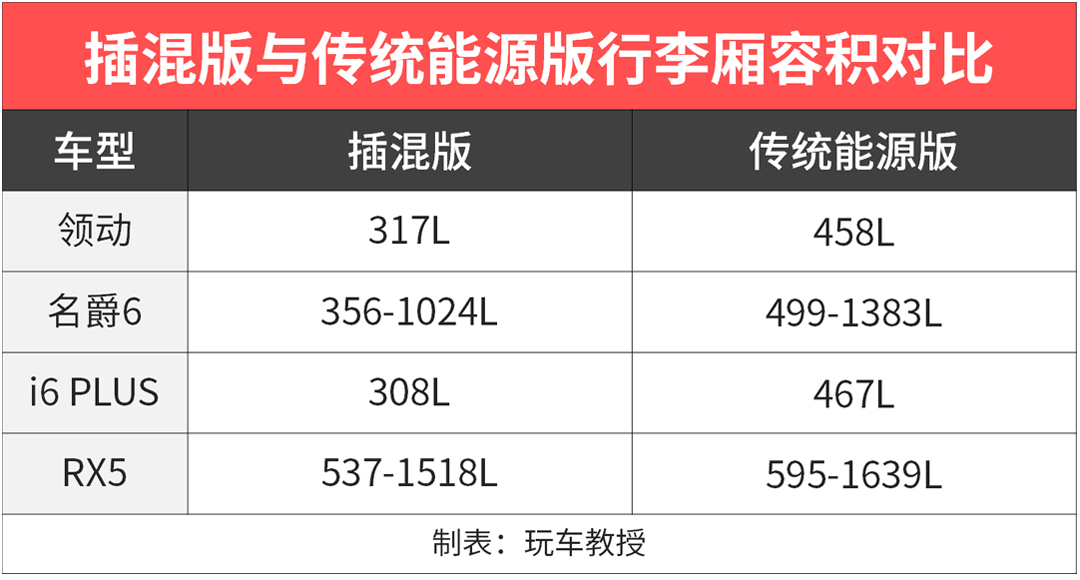

三者在海外市场的风评都不错,但是对于国内的消费者而言,作为“家庭的唯一一辆车”,三者在实用性方面存在一定的短板——电池包侵占了一部分车尾行李厢的储物空间。

那么,有没有能够补足上述三者“实用性短板”的紧凑型轿车?

名爵6 50T 虽然并没有完全消除电池包对于车尾行李厢储物空间的侵占,但它却能把这种“侵占”对于使用者的实际影响降到了非常小的范畴。

因为它的车尾行李厢非常平整并且这是一款掀背车型,后排座椅靠背放到之后能与车尾行李厢衔接,这使得它在一些使用场景下的实际装载能力远超同级别的传统能源三厢车型。

名爵6 50T 的动力系统是由阿特金森循环自然吸气发动机来搭配非常强劲的电动机,它的电动机功率甚至超过了比亚迪。

然而我却并不会希望你们对这辆车的驾驶性(Drivability)产生过高的期待,一来是它的传统能源版车型在这方面就做的不怎么好,二来就是因为插混版车型出于空间优化的目的,将后悬挂的形式由多连杆是独立悬挂调整为了扭力梁式非独立悬挂,并且还在宣传方面美其名曰“高响应整体式悬挂”。

硬的同时减震还不怎么好的意思么?

上汽的技术不错,名爵的设计我也还能接受,只是这浮夸的宣传风格令人生厌。

而与名爵同属上汽集团并且共享各种先进技术的荣威在宣传方面就相对踏实一些。

ei6 PLUS与名爵6 50T在车身的空间优化方便表现一致,不同的是ei6 PLUS的车体形态为三厢轿车,但它的后排座椅依然可以放倒,与车位的行李箱连通。

ei6 PLUS的动力系统是由比比亚迪还要强劲的涡轮增压发动机和功率100kW的电动机组成。

同属荣威的eRX5在当年刚面市的时候凭借其靓丽的造型和出色的空间表现迅速在这个相对小众的市场领域占领了一席之地,但是,请注意我的措辞——当年。

现如今的eRX5已经不能算作“新”车型了,并且最近刚刚上市的RX5 MAX 完全可以看作是RX5的换代产品,只不过RX5 MAX 还尚未涉及插电式混合动力市场。

恕我直言,上汽集团现有的这三款插混车型在驾驶性方面的表现在我看来还是会缺少一些“高级感”。

那么,有没有在驾驶性方面表现较好的中国品牌插混车型呢?

有,只是它们都有些“老”。

长安作为国内少见的一个以工程师文化为主导的品牌,一向都非常注重车型的驾乘质感。

这是长安有别于其他中国品牌的独到之处,并且它近两三年的产品在底盘、动力、NVH以及人机工程学设计等关乎驾乘质感方面的造诣不输同价位的任何合资以及中国品牌。

不过,略显遗憾的是长安在市场宣创方面的“话题性”还是少了一些,它没有“炸裂”的性能参数或是“犀利”的造型设计,它只是一台舒服的家用车。

在我看来,长安在造型设计方面并没有体现出自己的“灵魂”。

既然提到造型设计,那么我们就必须得提一下广汽传祺这个品牌。

广汽传祺从2010年底的第一款产品开始就呈现出了只属于自己的设计元素,只不过最初的几款车型并不是十分美观。

当然,之后的产品就越发地契合主流审美。

说回我们今天的插混“专场”。

很明显,广汽新能源把发展的中心放在了纯电动车型上,因此,相较于它的插混车型,我认为广汽新能源的纯电动车型无论是设计还是性能都更加具有市场竞争力。

所以,在这个相对有限的选择范围里究竟还有没有相对更加全面的选择?

真有这么一个中国品牌,我们很少会听说它“抄袭”,它一向坚持自主并且不停的攻克各项核心技术难题,并且大胆地通过资本运作的方式进行全球范围的扩张,最终它如愿以偿地在设计、研发、核心技术储备以及制造工艺水平等方面达到了国际一流水平,还成功地构筑起丰富的产品线。

吉利现阶段的家族式造型车设计拥有着极高水平的原创度并且充满了“灵魂”,虽然它的大部分车型在造型方面的一些略显生硬的线条并不是非常满足我个人的喜好。

它的插混系统相对比较均衡,由一台沃尔沃同款的强劲“三缸”涡轮增压发动机搭配功率在纯电模式行驶时仅能满足市区合法时速的电动机组成。

值得一提的是这套插混系统在使用附赠的6.6kW充电机时,将电池充满仅需要1.5小时。

我认为星越能从国内诸多稍显蹩脚的“掀背式SUV”之中脱颖而出,它的造型比例非常接近当年开启这个SUV掀背化设计被冠以“SAV”之名,代号Е71的BMW X6 初代。

不过,一个客观存在的现实就是能做到这个价格区间的插电式混合动力家用车,驾驶性都很难超越它的传统能源版。

至此,我们已经把当下市面上能买的二十万以下插电式混动车型都罗列完整了,还是那句“名言”:

这些能被教授推荐的车型是大家可以根据自身对于汽车的理解酌情进行选购的,至于那些教授没推荐的,大家完全没有好奇的必要。

看到这里,或许大家都会产生这么一种想法:

“教授,你的言下之意是想说这些插混车型能别买就别买吧。”

没错,如果你还能有的做选择,二十万的预算你可以买到级别更高的传统能源车型或是设计更加先进的纯电动车型。

前者能带来全方位驾乘品质和社交属性方面的升级,而后者则能够真正让你提前步入下一个阶段的科技用车生活。

这同时也是全球各大厂家近些年的研发以及产品线构筑的大方向——一方面,结合电动机进一步提升内燃机系统效率,研发着在当下在我国被划分为“传统能源”的非插电式混合动力系统;另一方面,着手开发基于纯电动、燃料电池等有别于内燃机动力系统的全新形式的平台架构以及加快这一整个产业化进程的实现。

但现实却往往不能尽如人意,这一类插混车型之所以能存在,那必然是因为社会上也客观存在着一批能与之相对应得起的“预算有限但却面临着用车方面刚需”的消费群体。

对于这一类消费群体而言,“有辆车”远比“有辆什么车”重要得多。

既然他们对“车”不敏感,因此,那么与之相对应的就是厂家所提供的这一类产品都是以削减成本、降低售价为目的。

我们今天出现的这些搭载插电式混合动力系统的车型无一例外都是基于现有的传统能源车型进行的开发,甚至有那么几款车型的“燃油版”已经完成了换代但“插混版”却迟迟没有消息。

总之,如果你还能有的做选择,二十万的预算你可以买到级别更高的传统能源车型或是设计更加先进的纯电动车型。